動画とバナー広告、どちらが認知されやすいのか

動画広告とバナー/ディスプレイ広告の位置づけ

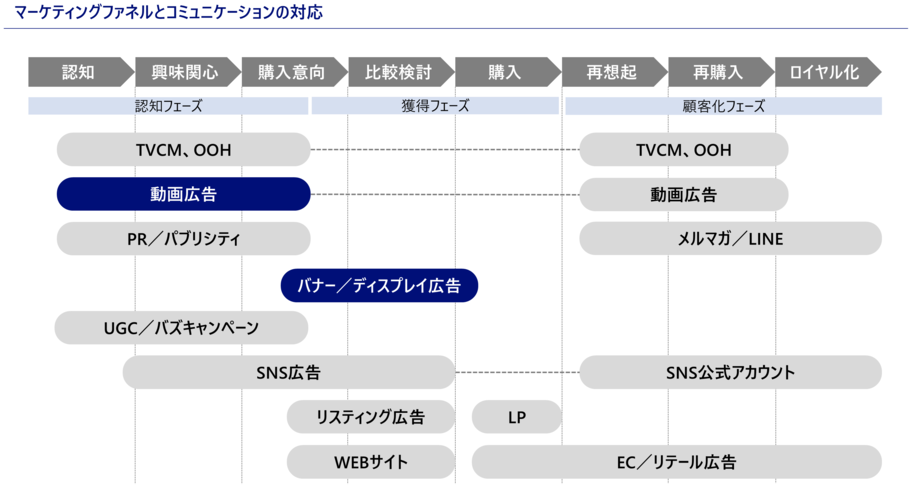

広告を含むマーケティングコミュニケーションの大きな目的の一つは、生活者をマーケティングファネルの先のステップに進めていくことである。ファネルのそれぞれのステップには、そこに適したコミュニケーション手法があると考えられているが、デジタル広告に関しては、動画広告は認知フェーズ、バナー広告やディスプレイ広告は獲得フェーズ向きの施策と言われることが多い

図1:マーケティングファネルとコミュニケーションの対応

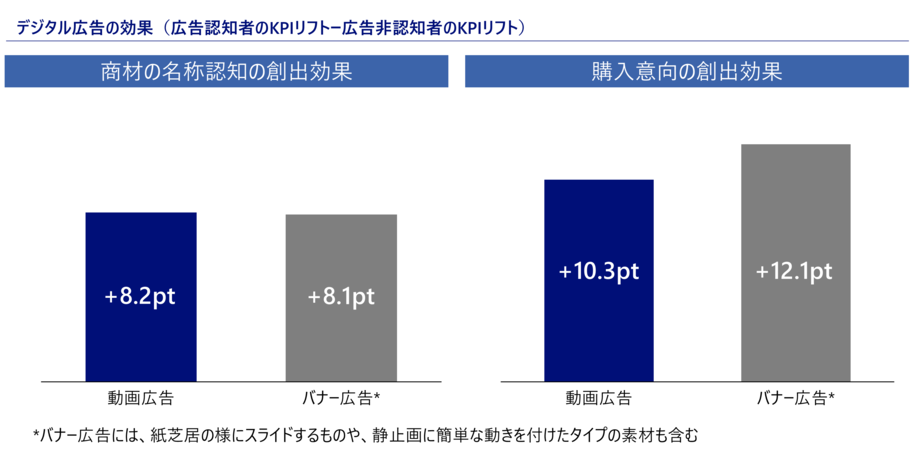

デジタル広告の媒体別効果比較

NRIは、デジタル広告を含む広告施策が、商品・サービスのKPIにどんな影響をもたらしたのかを効果測定するサービスを提供している。そこで、ある期間に効果測定を行った動画広告・バナー広告の事例数十件ずつで効果の平均を算出すると、商材の名称認知や購入意向の創出効果において、動画広告とバナー広告において差は見られなかった

この結果を見る限りでは、「認知形成のフェーズでは動画広告がバナー広告より優位」とは言えない。なお、バナーがスライドショーのように切り替わったり、静止画が少し揺れたり動いたりするタイプの、動画とバナーの中間のような広告については静止画がベースであるとして、「バナー広告」としてカウントしている。

図2:デジタル広告の効果(広告認知者のKPIリフトー広告非認知者のKPIリフト)

出所)NRI Insight Signal調査(関東一都六県在住の生活者を対象としたWeb調査、各回約3,000ss) 動画広告91事例、バナー広告51事例より作成

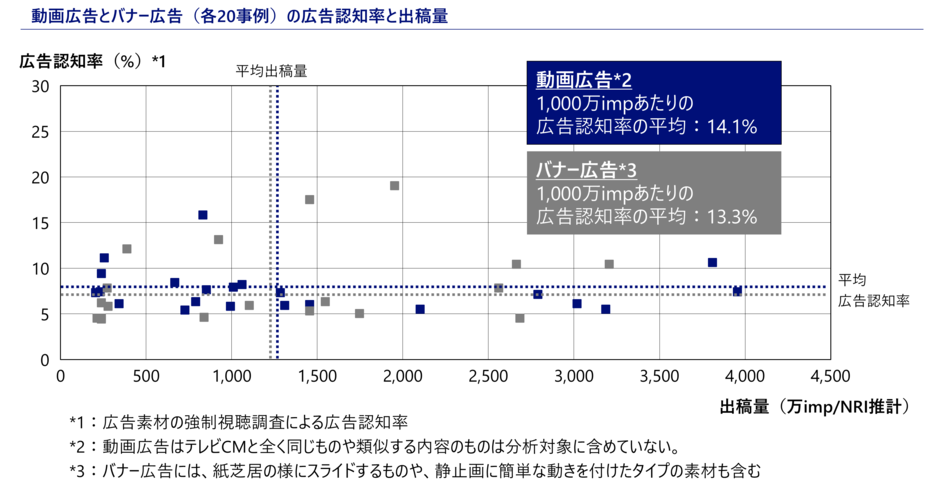

広告認知率の比較

先ほどの結果は「広告を認知した場合の効果」である。その前の段階、つまり広告自体の認知のされやすさを分析するために動画広告とバナー広告をそれぞれ20事例ずつピックアップし、広告の出稿量と広告認知率の関係から、広告の認知効率の比較を行った 1000万impあたりの広告認知率の平均値では、動画広告とバナー広告に特段差はない、という結果となった。

図3:動画広告とバナー広告(各20事例)の広告認知率と出稿量

出所)NRI Insight Signal調査(関東一都六県在住の生活者を対象としたWeb調査、各回約3,000ss)N=各素材ごとに500程度

動画広告はどのように視聴されているのか

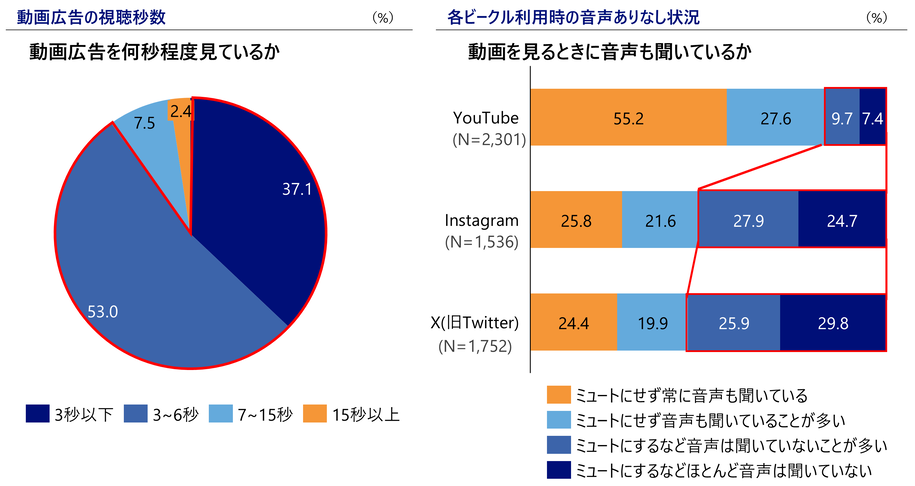

情報量に大きな違いがあるにもかかわらず、なぜ効果や認知効率の面で差が出ないか。広告の尺では、動画広告は長いものだと一分を超えるものなども存在するが、生活者に調査した結果、例で示した長尺のものであっても動画広告は「6秒くらいまでしか見ない」と答える方が大多数を占めている

さらに動画広告を見るシチュエーションに関して分析すると、インスタやXはミュート状態で利用することが多いという回答が約半数を占めており、動画広告の「音声」も、届いていないことが多い。そのため動画広告は、数秒しか見てもらえず、音なしで接触することも多いため、充分な内容伝達まで至れる割合が低い、ということを意識して活用する必要があるだろう

図4: 動画広告の視聴傾向

どのように広告を出稿すべきか

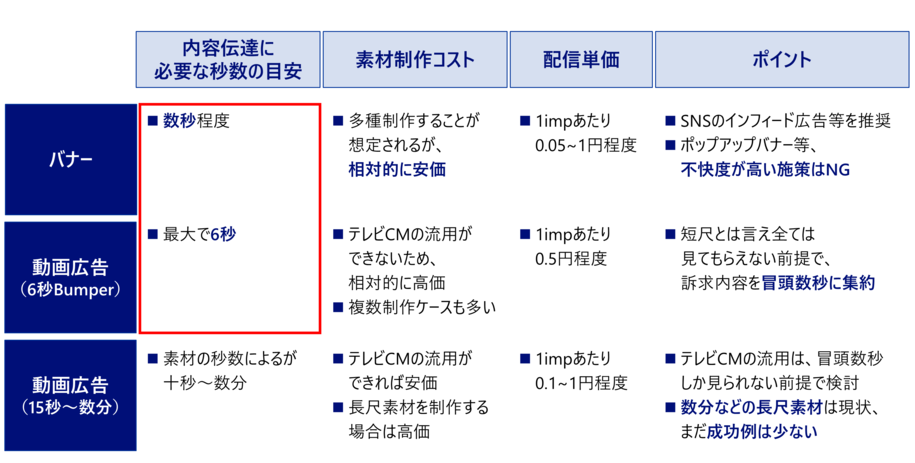

冒頭数秒しか見られない、という観点でも、一目で内容が伝わるようになっているバナー広告はメッセージ伝達の効率性が高いと言える。動画であればBumperなどを効果的に活用していくことが推奨される。コストの観点で比較しても、バナーの方が安く済むケースが多く、コストパフォーマンスに優れている。

図5: 広告出稿形態別の工夫点

まとめ

以上をまとめると、まず「認知形成にはバナーより動画広告」は一般性のあるものではないことが言える。最終的には、個別のクリエイティブに依存するものであるが、バナー広告は動画広告と効果の面で差が見られず素材制作コストも抑えられ、ひと目で訴求内容が伝達可能なので、獲得フェーズだけでなく、認知形成のフェーズでの活用も有効だと考えられる

但し画面を覆うポップアップバナーなど、不快度が高い施策はブランド棄損に繋がるためこれの利用は避け、SNSのインフィード面などへ出稿を増やすのが良いだろう。また動画広告を活用される場合は短尺素材とし、その上でも動画の冒頭数秒に訴求内容を集約することが推奨される。